MHH-Forschende finden innovativen Ansatz, um das Überleben der motorischen Nervenzellen zu verlängern

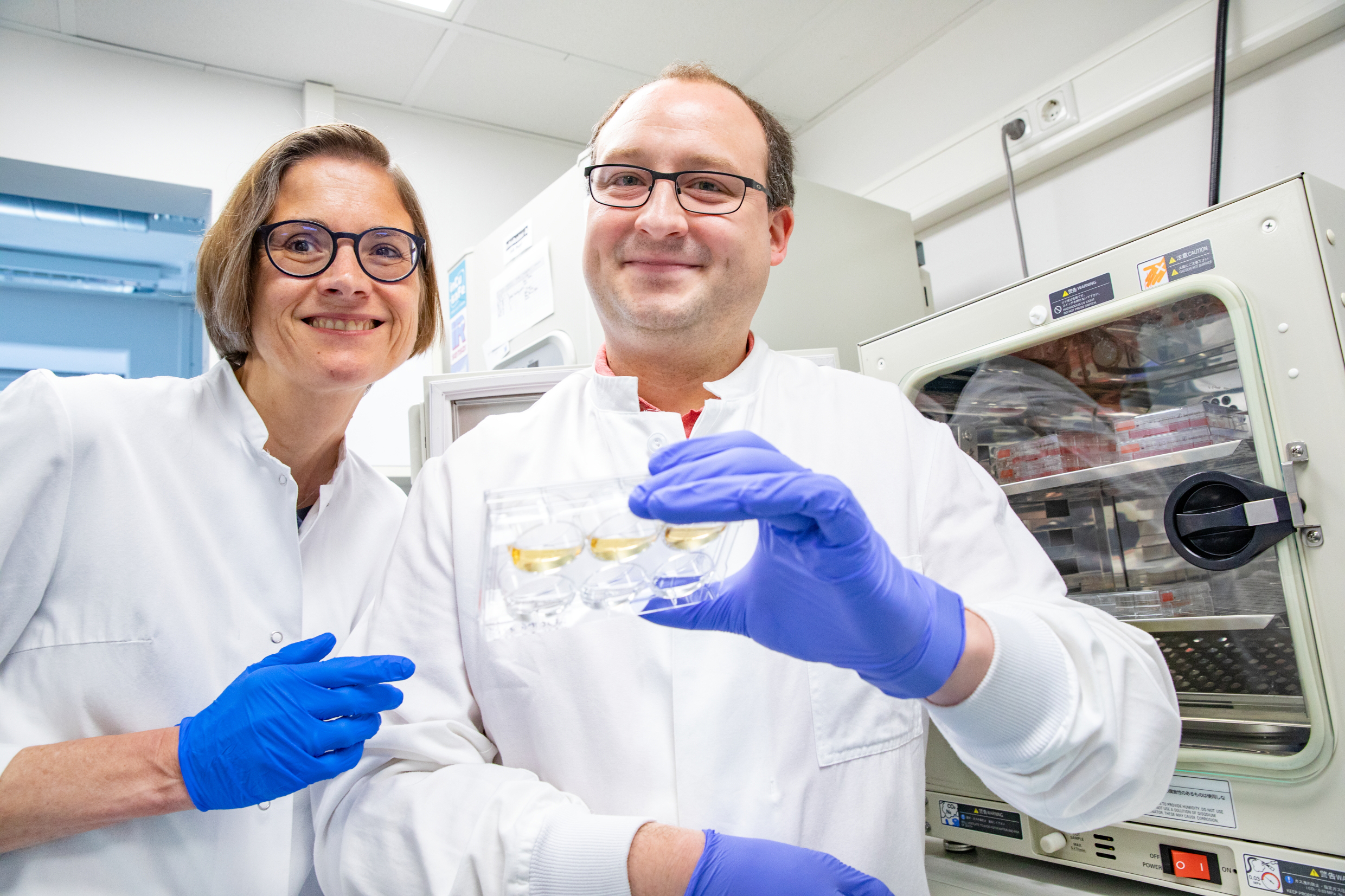

Haben einen molekularen Schalter gefunden, um die motorischen Nervenzellen von ALS-Betroffenen zu schützen: Professorin Dr. Susanne Petri und Dr. Thomas Gschwendtberger. Copyright: Karin Kaiser / MHH

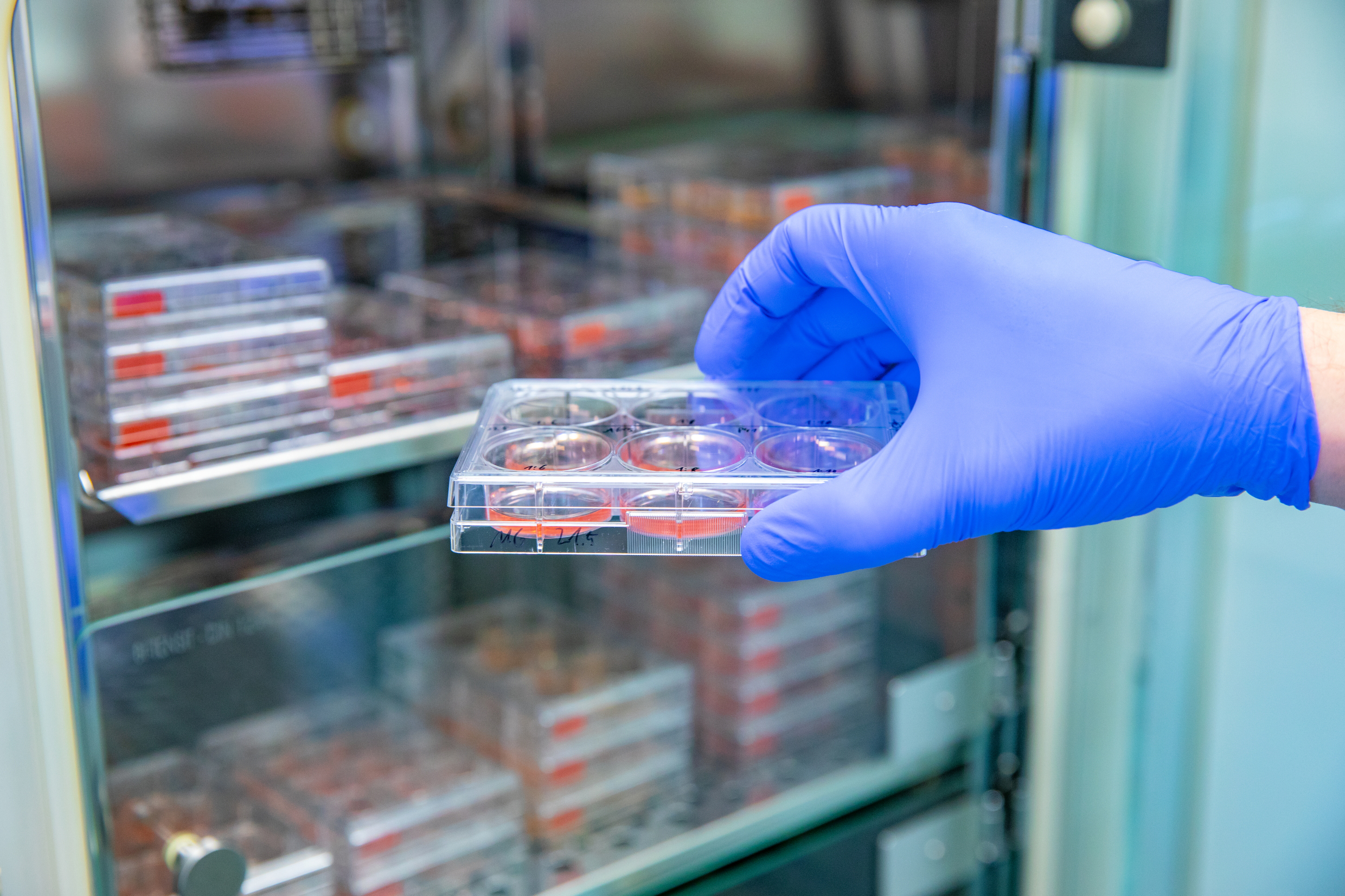

In diesem Brutschrank lagern die iPS-Zellkulturen, aus denen sich neuronale Vorläuferzellen entwickeln. Copyright: Karin Kaiser / MHH

Die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) ist eine unheilbare, schwere Erkrankung des Nervensystems. In ihrem Verlauf sammeln sich fehlgefaltete Eiweiße in den für die Muskelbewegung zuständigen motorischen Nervenzellen in Gehirn und Rückenmark, verursachen Entzündungen und schädigen diese Motoneuronen genannten Zellen nachhaltig. Die gesamte Muskulatur wird zunehmend schwach, und meist tritt nach wenigen Jahren der Tod durch Atemlähmung ein. ALS ist nicht heilbar; bislang gibt es nur einen einzigen zugelassenen Arzneiwirkstoff, der den Krankheitsverlauf aber nur verzögern kann. In Deutschland leben etwa 8.000 bis 9.000 Betroffene. Pro Jahr erkranken etwa 2.500 Menschen neu an ALS, meist im Alter zwischen 60 und 80 Jahren. Etwa 90 Prozent der Fälle sind sporadisch, das bedeutet, die Ursachen für die Erkrankung sind unbekannt. Bei den übrigen beruht sie auf mutierten Genen und wird vererbt. Beinahe ein Fünftel von ihnen hat eine Genmutation, die zu einer Fehlfaltung des Proteins SOD1 führt. Dieses Eiweiß gehört zur Gruppe der Superoxiddismutasen, die den Körper vor oxidativem Stress und somit vor Schäden in den Zellen schützen.

Ein Forschungsteam um Professorin Dr. Susanne Petri, kommissarische Direktorin der Klinik für Neurologie mit Klinischer Neurophysiologie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), hat herausgefunden, dass das Protein Makrophagen-Migrationsinhibitions-Faktor (MIF) diesen Prozess beeinflussen kann. Es wirkt als Signalmolekül gegen Entzündungsprozesse und verhindert, dass sich SOD1 in den Motoneuronen anhäuft. In Kooperation mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Israel konnten die Forschenden jetzt zeigen, dass MIF offenbar auch bei den ALS-Betroffenen mit anderen genetischen Ursachen sowie bei den sporadischen Fällen das Fortschreiten der ALS verlangsamen und das Überleben der Nervenfasern verlängern könnte. Die Ergebnisse sind in der Fachzeitschrift „Cell Reports Medicine“ veröffentlicht worden.

MIF offenbar wichtig für alle ALS-Formen

„Unsere Kooperationspartner in Israel hatten schon früher an einem ALS-Mausmodell mit SOD1-Mutation festgestellt, dass die MIF-Konzentration im Gehirn und Rückenmark deutlich verringert ist“, sagt Dr. Thomas Gschwendtberger, Wissenschaftler an der Klinik für Neurologie und Ersttautor der Studie, die Teil seiner Doktorarbeit ist. Das Protein führt gleich mehrere Aufgaben aus. Zum einen wirkt es als sogenanntes Chaperon und unterstützt SOD1 dabei, sich korrekt zu falten und dadurch richtig zu funktionieren. Zum anderen verhindert es, dass sich fehlgefaltete SOD1-Proteine ansammeln. Außerdem spielt MIF eine wesentliche Rolle bei der angeborenen Immunantwort, etwa bei der akuten Bekämpfung bakterieller Infektionen.

In der aktuellen Studie untersuchten die Forschenden Nervengewebe von ALS-Patientinnen und Patienten. „Auch hier fanden wir in allen Fällen deutlich weniger entzündungshemmendes MIF als bei Gesunden“, betont der Chemiker. „Das bedeutet, dass dieses Protein offenbar für die gesamte Bandbreite der ALS-Erkrankungen eine wichtige Rolle spielt.“ Eine verringerte Produktion von MIF zeigte sich auch in Zellkultur mit menschlichen induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSC) von ALS-Patienten mit verschiedenen genetischen Krankheitsursachen. Hierfür programmierten die Forschenden Hautzellen in den Urzustand zurück. Aus diesen iPS-Zelllinien entwickelten sie neuronale Vorläuferzellen, die dann zu Motoneuronen wurden.

Molekularer Schalter kurbelt Proteinproduktion an

Um zu schauen, was passiert, wenn der MIF-Spiegel wieder hochgefahren wird, kurbelten die Forschenden mit Hilfe einer virus-vermittelten Genfähre die Produktion von MIF in den Nervenzellen wieder an. Die so ausgelöste Steigerung der MIF-Produktion sorgte in den menschlichen Nervenzellen dafür, dass sich weniger fehlgefaltetes SOD1-Protein ablagerte. Und auch im Tiermodell funktioniert der Wirkmechanismus: Die virusvermittelte Einschleusung von MIF in das zentrale Nervensystem des SOD1-Mausmodells führte zur Verbesserung der Muskelfunktionen, es häufte sich weniger fehlgefaltetes SOD1-Protein an, Entzündungsreaktionen im Rückenmark gingen zurück, der Krankheitsverlauf verlangsamte sich und die Tiere überlebten länger. „Unsere Untersuchungen zeigen somit eine spannende neue Therapieoption der unheilbaren neurodegenerativen Erkrankung ALS auf“, betont Professorin Petri. Nun müssten klinische Studien folgen, die zeigen, ob diese Methode nur in Zellkultur und Tiermodell funktioniert, oder irgendwann auch für die Behandlung von ALS-Patientinnen und -Patienten erfolgreich eingesetzt werden kann.

An dem Projekt waren Kliniken und Forschungseinrichtungen in Deutschland, Israel, Kanada und den USA beteiligt. Es wurde von der German Israeli Foundation for Scientific Research and Development (GIF) gefördert, die seit 1986 deutsch-israelische Forschungskooperationen unterstützt.

Die Originalarbeit “Targeting low levels of MIF expression as a potential therapeutic strategy for ALS” finden Sie hier.

Text: Kirsten Pötzke